“这其实是一个头环,佩戴于后脑,主要采集大脑视觉区域信号。我们提取并处理这些信号,用以控制外部设备。”季凯解释道。

“我们可以现场演示一下。”李厚贇主动提议。

在导线一端涂上乳白色膏体,轻轻粘贴在他的后脑与头顶。

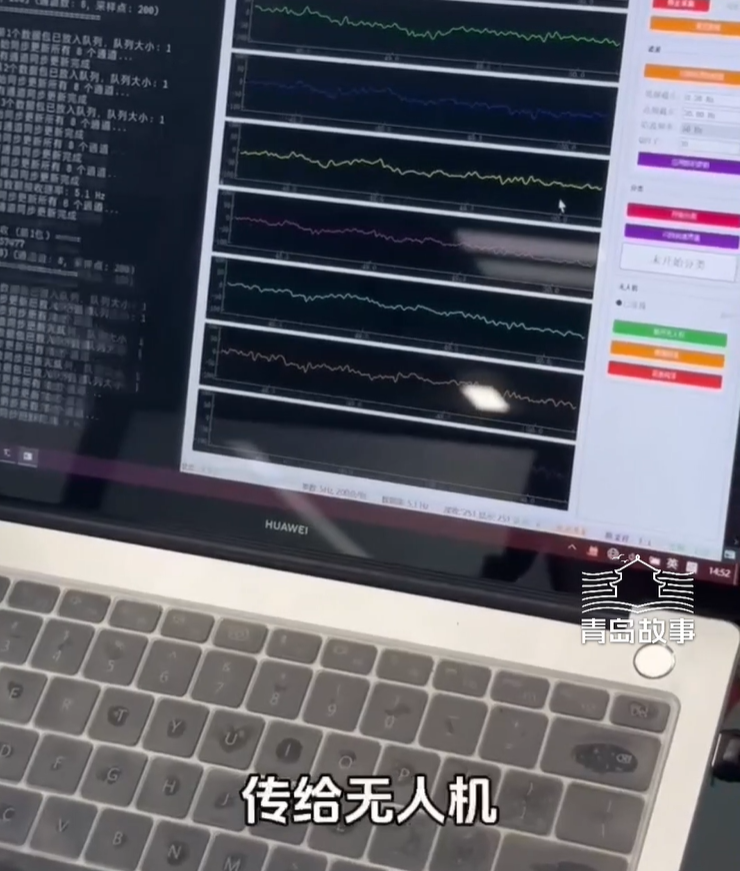

电脑屏幕上跃动起一道道波形图,随即弹出10个方块,分别代表不同方向。

当李厚贇的目光聚焦于某一方块时,无人机竟真的朝相应方向飞去。

曾经只存在于科幻电影中的“意念控制”,如今竟真切地发生在眼前。

网友肯定好奇

这个作品的应用原理

李厚贇进行了详细讲解

“绿色导线共8条,代表8个信号通道。将它们贴在人脑后脑勺相应位置,设备就能采集到该区域的脑电信号,并实时传输至电脑。电脑端对信号进行解析,识别出人的意图后,再将其转换为控制指令,发送给下一级设备,比如无人机或机械手,从而实现意念操控。”

若要监测使用者的情绪状态,则需将信号采集区域调整至前额。

“把电极贴在前额部位,系统就能通过脑电波形分析使用者的心理状态,进而判断其情绪变化。”

他补充说,该技术还可应用于睡眠监测场景。

“初期提升识别准确率非常艰难,硬件小型化也是一大挑战,这些都是我们必须啃下的硬骨头。”

比赛临近那几天

团队成员

基本都熬到凌晨

季凯说

“无论是在青岛的准备阶段

还是到北京之后

我们几乎每天

都熬到凌晨两点

赛前设备需要反复调试

现场出现各种突发问题

大家夜里也睡不着

索性通宵解决”

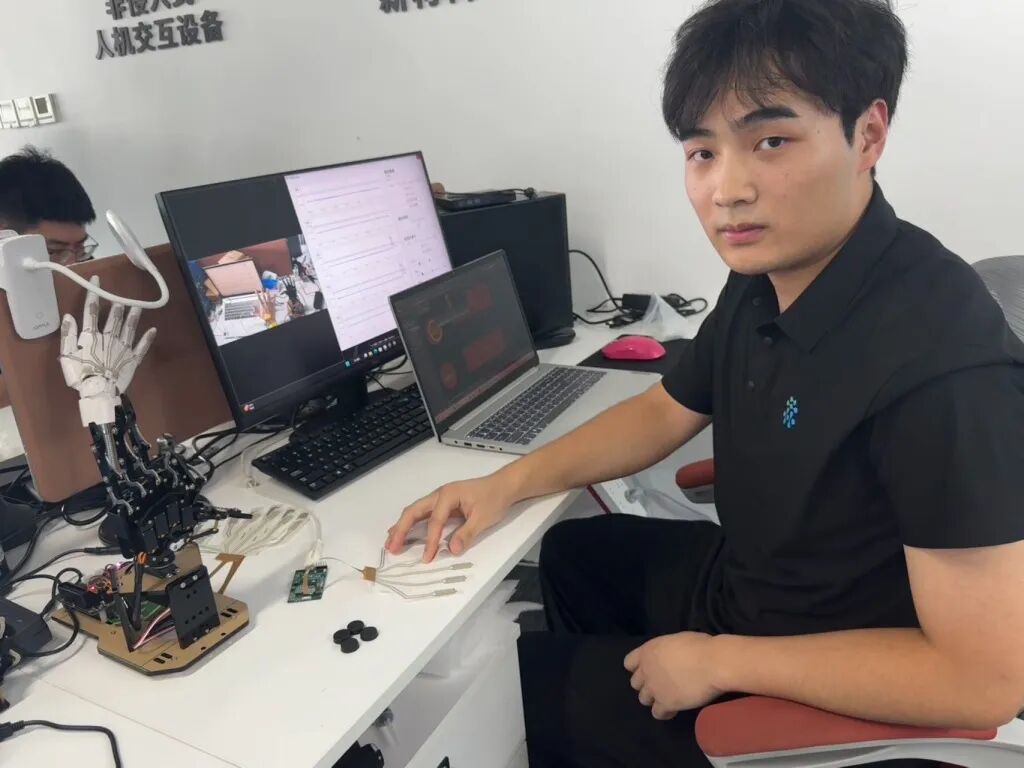

在张玉生的电脑桌旁,还放着一只精巧的机械手,五指分别连接着五根薄如纸片的触摸条。

张玉生轻轻捏动其中一根,对应的机械手指便流畅地弯曲。

“这是我们为未来‘具身智能’与‘人机共存’场景所开发的电子皮肤产品。”

他介绍道,“它采用了先进的纳米镀层技术,能够精确感知人体关键部位的动作,并通过我们自主研发的信号采集系统,实现对机械手的远程精准操控。目标是为下一代人机交互提供更直观、舒适、高效的操作前端。”

团队嵌入式软硬件科学家李博士补充道——

“过去受技术所限,脑电采集往往只能在高端医院或精密实验室中进行,环境要求极为严苛。

近两年,随着国内制造工艺和芯片产业整体提升,供应链日趋成熟,我们终于有机会将这项技术推向更轻量、便携、消费级的应用场景。

我们希望,这个曾经看似离日常生活很遥远的前沿科技,能像智能手机一样,走进千家万户,变得触手可及。”

目前

该技术已进入

初步应用阶段

团队计划

在未来一到两年内

接轨更多终端产品

让它

真正走向消费级市场